千葉城プラネタリウム

千葉城のプラネタリウム 当時 小学生の私なども気軽るに楽しめた。

それが、「本年7月末をもって終了」 と聞きつけたので、懐かしの星空を観に行きました。

ド−ム中心に置かれたレンズが幾つも付いた投映機の、ロボットのような動きに相変わらず興味津々でした

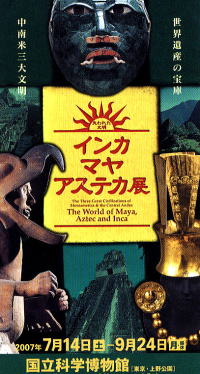

インカ・マヤ・アステカ展(上野国立科学博物館)

文明は 「メソポタミア・エジプト・インダス・殷の大河流域において誕生した。」自分は学生時代に、上記の四大文明だけを覚えさせらた記憶がある。

マヤやアステカは、精密な巨石建造物や正確な暦を持ってはいたが、生贄や人獣神、など野蛮と扱われたり、SFのネタに用いられたりと、ゲテモノ的扱いだった。

しかし現在、インカ・マヤ・アステカは、いずれもれっきとした文明として取り扱われる。オルメカ文化を期とするメソアメリカで発展したマヤ・アステカ、チャピン文明がアンデス高地で開花したインカ帝国、三文明とも大河流域で無く、人類発生の地でも無いが、旧大陸からの影響をほとんど受けずに、独自の発展をとげた。三つの文明に共通するのは、天文・建築・芸術など技術・精神面において、同時代の西欧文明よりも、すぐれたモノを持ちながら、生贄による儀式を行っていたコト。「生きた人間から取り出した、まだ脈打つ心臓をチャクモールの祭壇に供えた…」と言うと、現代の我々からすれば、とても残虐な行為に思える。が、生贄の行為も古代宗教の常識からすれば異常な事ではなく、世界各地にも多々例はある。 しかし、12世紀のルネッサンス、18世紀の産業革命をへた西欧は、文明人きどりで突然遭遇した生きた古代文明を 「野蛮・異端」として征服してしまった。 モンゴロイド系の血をひく新大陸の先住民は、日本人と同じように八百万の神を信仰する多神的な考えだった。「自然や動物にも、それぞれ精霊が宿る」文化の記憶は、とても共感できました。マチュ・ピチも行きたいし、チチェン・イッツァの階段にククルカンの蛇も観たい!

夏の香り〜スイカ

まだ日本と言う国が、欧州に良く知られていなかった17世紀

石見は銀の山として世界中から注目されていた

昭和初期に銀は涸れてしまう その時から大森の町は時間が止まってしまったかのようだ

足利は、“足利学校”や“鑁阿寺(ばんなじ)”などの史跡が数多く残り

“両毛の小京都”と呼ばれる町。

また、古くから織物産業が盛んで、明治〜昭和初期には、国内はもとより、

米国向け絹織物で繁栄と富をもたらした。

その足利が元気だった時代に建てられたであろう、モダンレトロな建築物を巡ってみた。