2009/12/17 up |

2009.07/25-26

法事で足利へ 合間に足利・佐野をぶらぶらしました |

鑁阿寺(ばんなじ)の正式な寺号は “金剛山 仁王院 法華坊 鑁阿寺” と言うそうだ。

しかし、幼かった自分にとっては『大日さま』だった。

ここは足利氏の発祥・住居跡で、12世紀に八幡太郎の孫、足利(源)義康が居館を築いたのが始まりだ。

後に源姓足利氏は、政事を公家から武家へと動かした天下人;足利尊氏へ繋がり、鑁阿寺は足利氏の氏寺として祀られた。 |

今でも四方をお堀と土塁がめぐっている |

太鼓橋を渡り楼門をくぐる 関東の小京都 |

樹齢550年の大イチョウ |

早朝のため静かな境内を楽しめる。

銀色に輝く傾斜の急な大屋根の本堂で、鐘を鳴らし拝す。

立派な鐘楼や多宝塔を観る。

彼女が笛を吹くと、社務所の方から

お褒めの言葉を頂けました。

大日さまでは毎年、薪能・狂言が開催される。

今年は野村万作も舞うそうだ。

幼かった頃、この境内で鳩に餌をやるのが好きだった。

今は鳥害が云われてしまうのでしょうか |

その足で隣の足利学校へ 平成となって綺麗に整備された足利学校は初めてだ。

日本最初の学校:足利学校は、平安時代に小野篁が開いたとも、足利義康の子、義兼が創設したともと言われている。

その名はフランシスコ・ザビエルや、ジャン・クラッセらの宣教師により、「もっとも有名な坂東の大学」として西欧諸国に報告された。 明治になり、学校としての歴史は終わったが、今やフラワーパークと並ぶ足利の観光スポットだ。 |

|

雨上がりで映える緑の庭 |

建物内に展示されている天文図を視る。

足利学校では、歴史が明確になる室町時代中期以後、儒学を学んでいたそうです。

関東管領 上杉憲実が儒学五経典のうち、詩経・書経・礼経・春秋経を、息子の憲忠が

残りの易経;周易注疏を寄進し、学びの礎を作ったそうです。

当時、特に易を学ぶ者は学徒三千と言われるほど多く、事実上の日本の最高学府であった。

江戸時代になっても庠主(しょうしゅ)は将軍の1年間の運勢を占い献上したそうです。

今でも正門正面は孔子廟 毎年11月23日には釋奠(せきてん)が行われる。 |

天文図(拓本) |

孔子像の足元に双龍のレリーフ |

和様折衷 モダンレトロの遺蹟図書館 |

かつて知ったる町を歩いていると『あれれ?』

共益会館が無い! もう一度見直すと更地になっている。

地元の知人に聞くと、2009年6月に取り壊されてしまったそうです。

跡地はコミニティー施設や公園になるらしい。。

在りし日の足利の繁栄を残す好い建物だっただけに、ちょっと残念です。 |

ありし日の共益会館 |

| 足利のモダンレトロな建物の紹介 |

|

今日の宿泊は佐野

昼間はアウトレットを覗き、

夜は佐野ラーメンを食べる。

ラーメンマップを見ながら、

ノスタルジックな“ふくや”へ

ラーメンは『まぁまぁ』でも、餃子は

思わず声が出るほど『めちゃ旨!』 |

|

翌日、再び足利へ

岡田屋のパンジュウの屋台が無い。 売り切れちゃったのかな(涙) |

|

|

|

気を取り直して、佐野の知人から勧められた出流原弁天池へ向かう。

出流原(いずるはら)は、関東平野の終わり・日光の山々の始まりの場所。

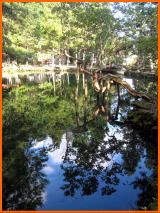

池の直ぐ側までは俗っぽく温泉宿が建っているが、池の畔に立つと雰囲気が一転『ここは神聖な場所』になる。

水面にはアオイソラと周囲の木々が鏡のように写りこむ。 純水晶のようにクリアー水なので、泳ぐ鯉が空を悠々舞っているようだ。 彼女が笛を吹くと、一段と幽玄な雰囲気に包まれ『この鯉が龍に変化しそう』デス。

どうやら、この神聖な湧水が佐野ラーメンの旨さの秘密のようだ。 次回は弁天様の白蛇に会いに来るとしましょう。 |

|