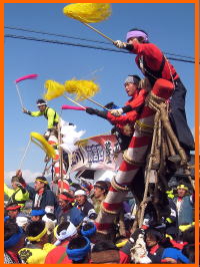

上社の御柱は左右に大きく揺らしなが曳かれる。

めどに取りついた氏子が、おんべを振りながら掛け声をあげる。 |

自分達の祭、綱を引くだれもが自分達の祭を楽しみ、誇りをもっている。

それにしてもすごい人数だ。 豊平・玉川地区だけでもこれだけの人が集まるコトに驚く。 |

御柱の側には、とても近づけない。

先頭の方を引かせてもらえました |

御柱を曳いた痕

御柱には古タイヤを巻いてあったが… |

はっぴ、おんべ、綱 |

各所で酒が振る舞われ、喇叭(ラッパ)隊の演奏、竹竿突きが行われる。

最後尾の余裕なのか、七年に一度の祭故か、御柱の進みは遅い。 |

奇祭と言われる諏訪御柱祭の由来について考えてみる。

木柱を神としてに祀るのは、高木の神をはじめ、伊勢神宮の心御柱奉建など他でもみられるが、宮の四隅に柱を立てる諏訪御柱は、柱を御神体として祀るのとは意味合いが違う。

おもだった説では、

① 四無量四抄や四王擁護、四菩薩など仏教的な説。

② 国譲り神話で出雲を追われたタケミナカタを諏訪に封じるための結界説

③ 縄文時代より続く信仰ミシャグチの依り代説

などがあげられるているが、①の仏教的な教えが、この祭りの源にあるとは思えない。

この祭りは、もっとヒトの原始的な部分を揺さぶる。 |

神長官守矢史料館にて |

以前、守矢の資料館を見学した再に御柱の原形を観た。

やはり宮の四隅に柱を立てる行為は、結界ともいえる空間の仕分けであろう。

守矢家はタケミナカタが諏訪に入る前からの土着信仰の神職、一説には縄文時代から続くシャーマンの血筋と言う。

諏訪においては、ヤマトの古事記よりもモレヤの方がはるかに古く受け入れ易し。 八ヶ岳の西麓は、尖石をはじめ

縄文時代には大くの人々が暮し、アミニズムな信仰が盛んであった。

御柱祭は精霊神の地鎮や遷宮に相当する原始宗教の祀りが始りだったのかもしれない。 |